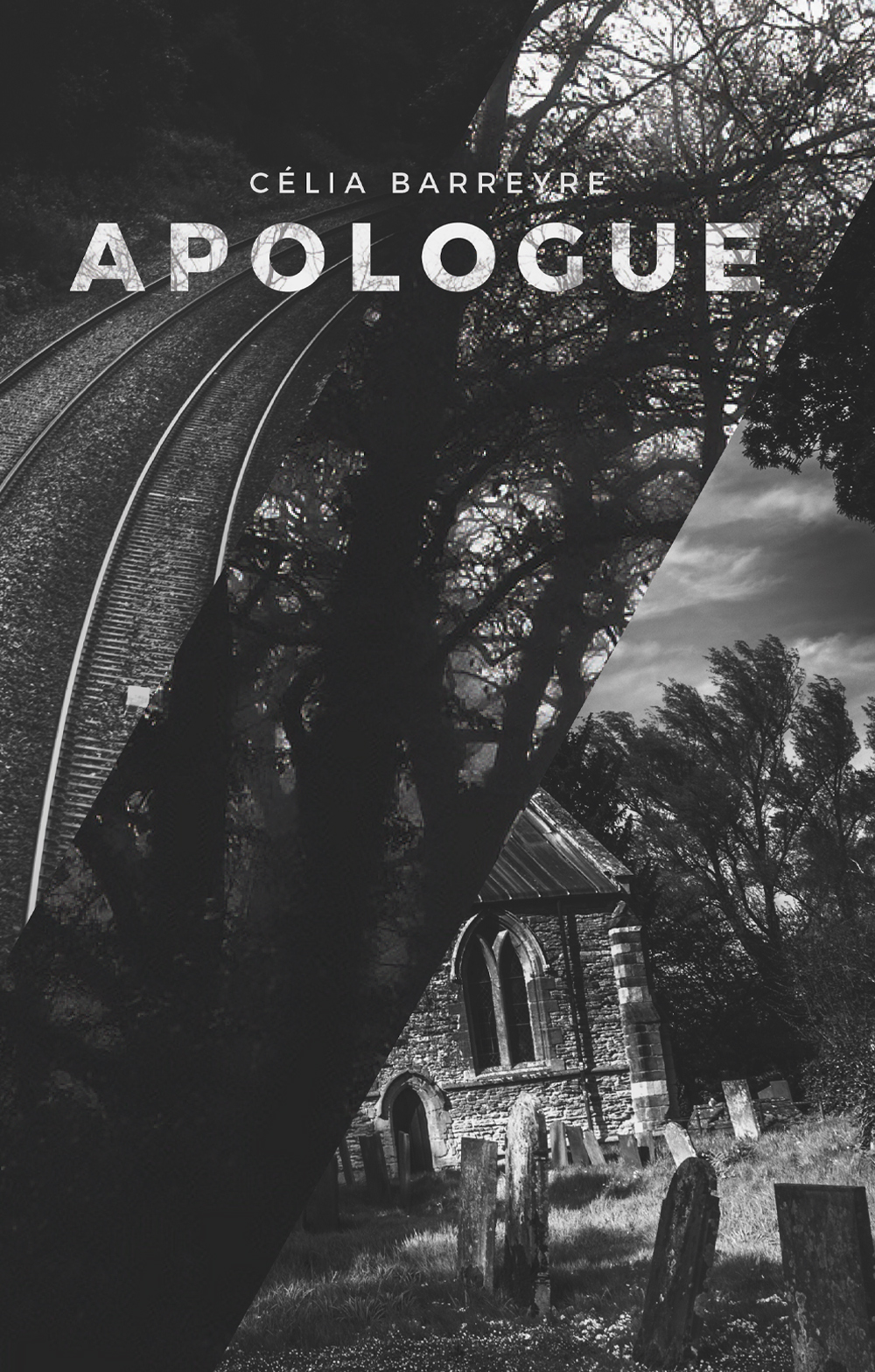

APOLOGUE

Retrouvez toutes les nouvelles dans un recueil au format papier sur tous les stands de Célia, en salons et dédicaces.

LIVRET : 7€

Photos de Matthew Pearce

JE SUIS FAITE DE LEURS RÊVES

Je suis faite de leurs rêves, née de leurs mains. Ils ont coulé mon acier au cœur de leur forge rouge. Ils ont sculpté mon bois craquelé, comblé mes fosses de ballast. Je luis de leur sueur, de leurs larmes, de leur sang.

Entendez ! Mes traverses de métal vibrent encore de leurs voix aujourd’hui éteintes.

Je me souviens des ordres aboyés du contremaître. Je me rappelle les chants laborieux qui rythmaient leur ouvrage. Me reviennent les cris des malheureux happés par le monstre mécanique lorsqu’il les broyait accidentellement, et les silences désespérés de ceux qui lui donnaient leur vie, avides d’un éternel soulagement.

Je connais le monde, je le parcours sans cesse.

Grâce à moi, ils ont dompté la distance, traversé des déserts, percé des montagnes, abattu des sommets.

Je guide, c’est ma prérogative, quand bien même, immobile, je ne suis plus arpentée que par des fantômes. Je ne disparaîtrai jamais vraiment, témoin survivant de la prouesse des hommes, de leur désir insatiable de se quitter, de se retrouver, de s’ancrer ici et d’essaimer là-bas, de s’émerveiller de spectacles nouveaux, de conquérir les forêts, les rivières, le ciel partout, les pays dépeuplés et d’y laisser leur empreinte.

Voici que je m’avance en cette terre abandonnée ; là où jadis fructifiait la sylve maîtresse, les broussailles audacieuses s’enracinaient le long de mes entretoises, des arbrisseaux mignonnets, amoureux du soleil, pointaient leurs têtes frêles à côté de mes rails. Les insectes besogneux s’installaient dans mes crevasses à l’abri du froid ou de la chaleur, dans les veines tendres et les lézardes épaisses de mes ponts de bois. Parfois, un habitant de sous les frondaisons s’aventurait. Un nez curieux humait l’air puis mon acier inerte, avant qu’une patte ne se risque sur sa courbe qu’autrefois un cantonnier avait caressée, en admirant la façon.

Quand soudain résonnait le grondement tumultueux de la locomotive dont je portai l’annonce en amont, la vie elle-même retenait son souffle. L’homme venait. Comme un éclair déchire les cieux, la machine déchirait l’espace et, de part et d’autre de leur panneau de verre, mille yeux se regardaient sans se voir.

Il n’est plus de cette essence que des échos.

(La suite dans « Apologue »)